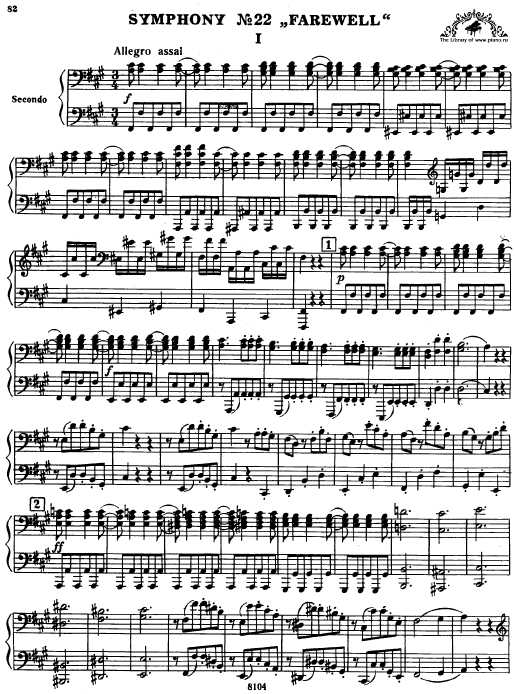

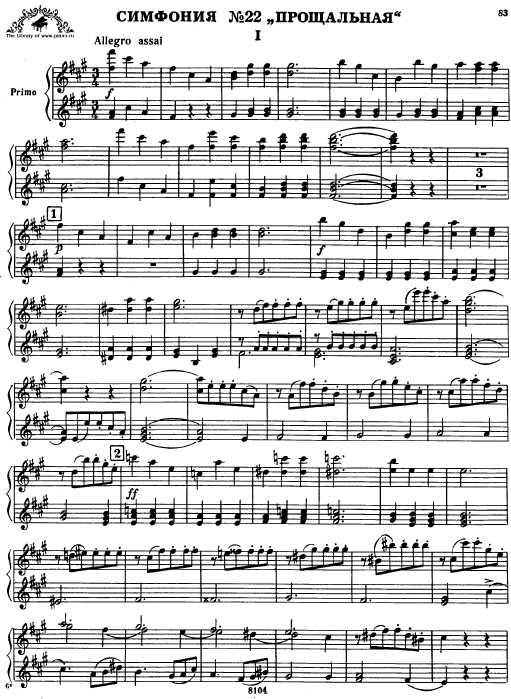

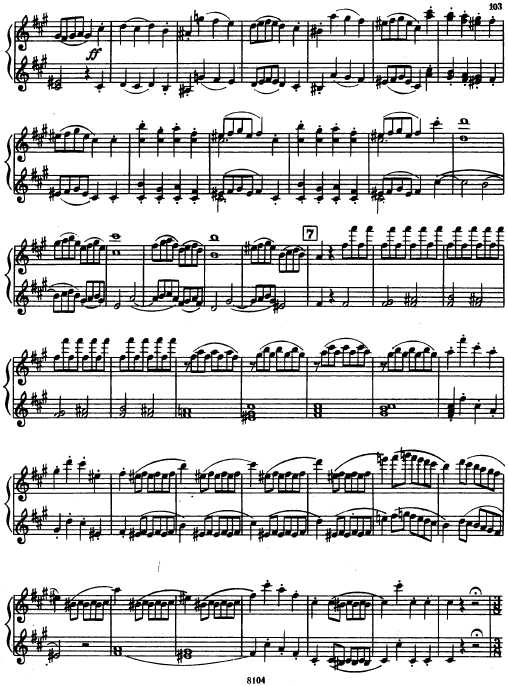

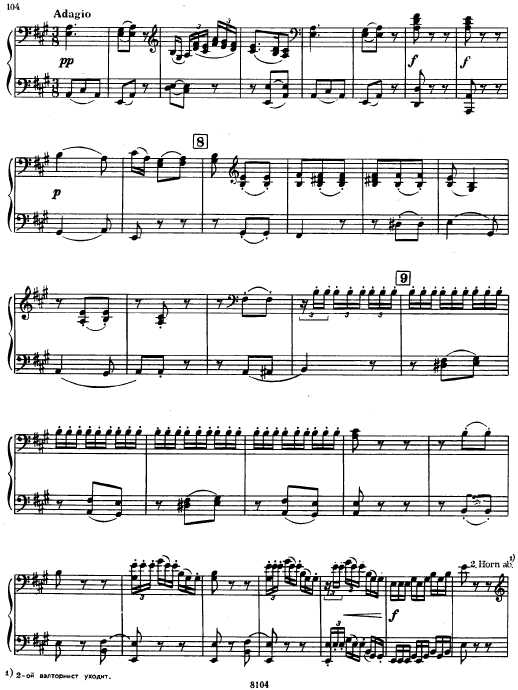

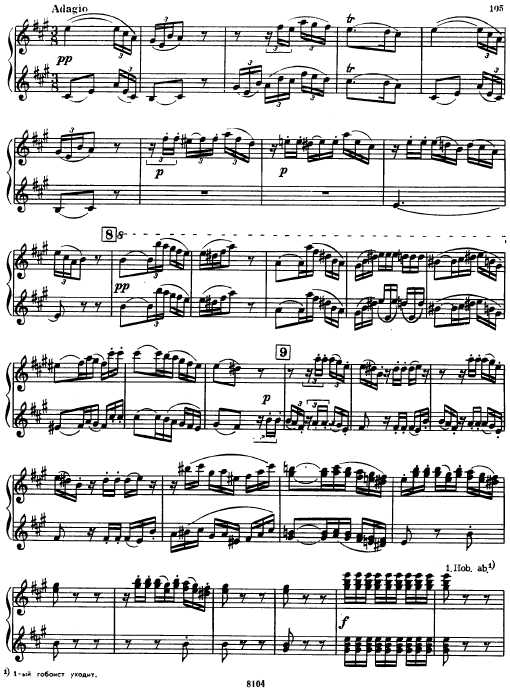

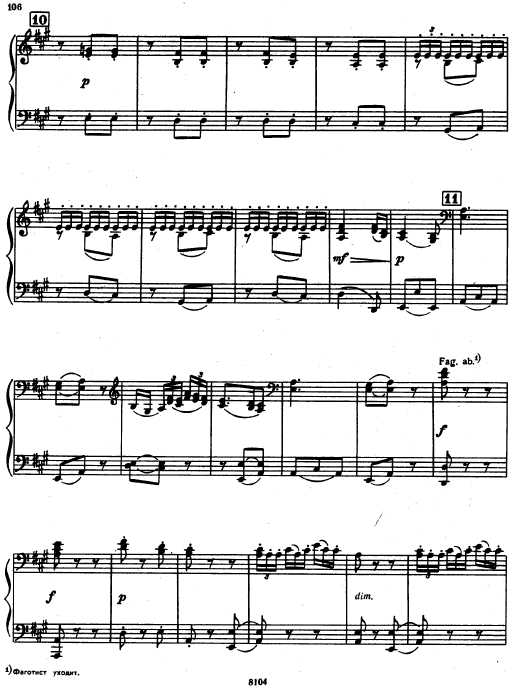

钢琴谱升f小调第四十五号交响曲“告别”Symphony No.45 in f-sharp Minor

详情

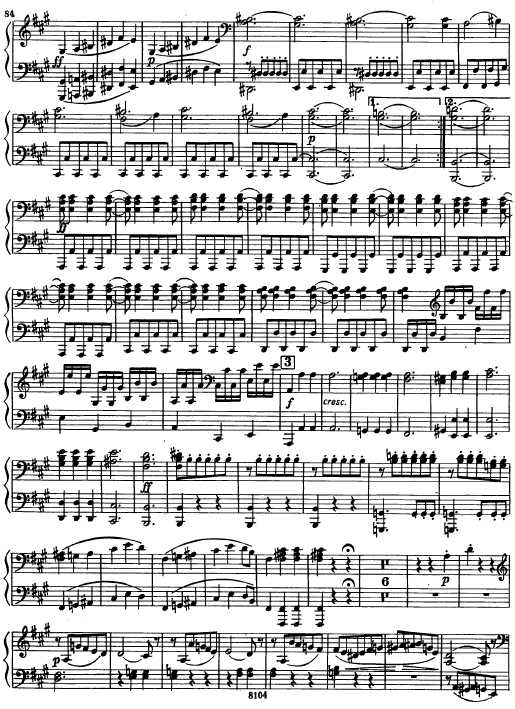

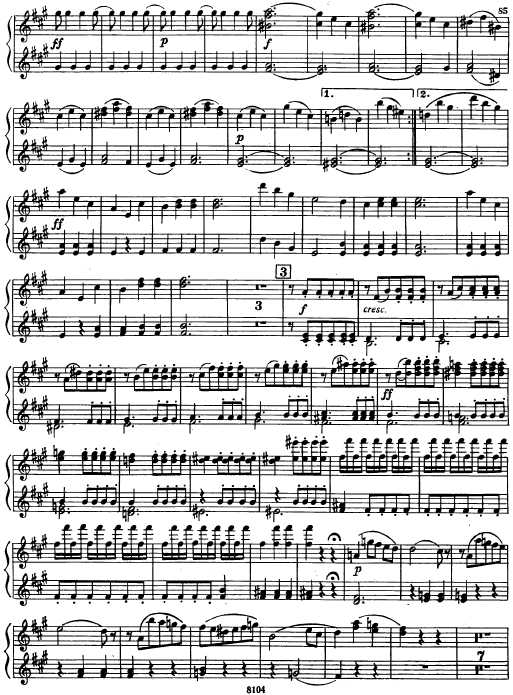

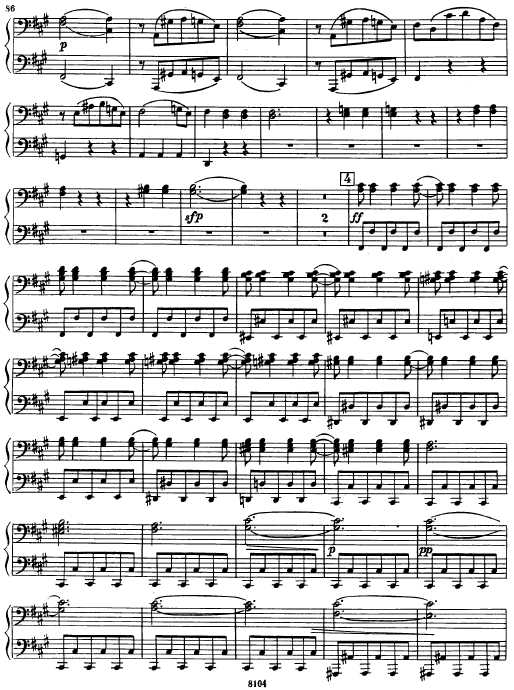

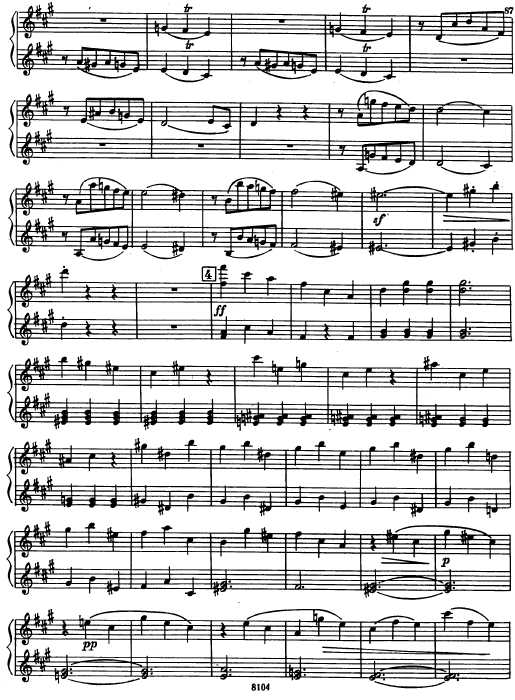

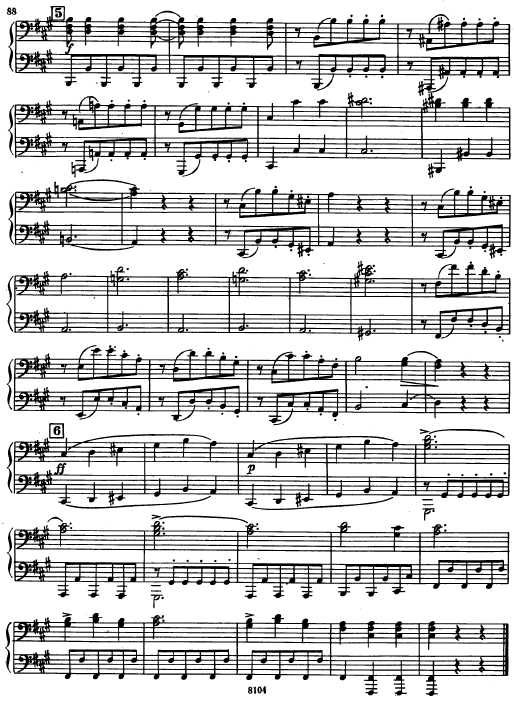

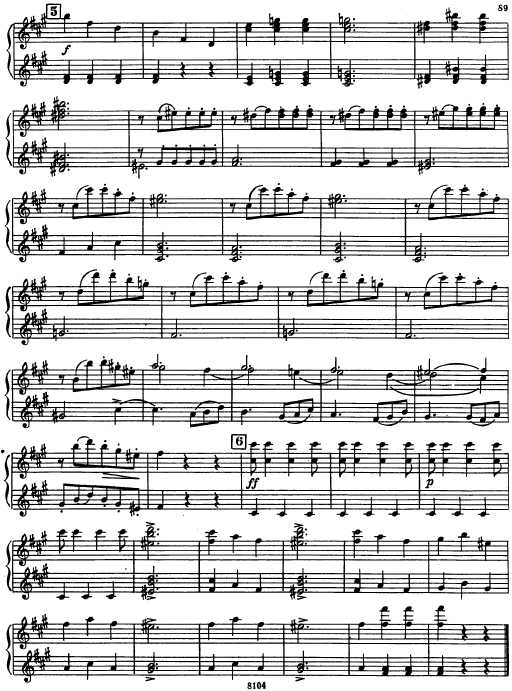

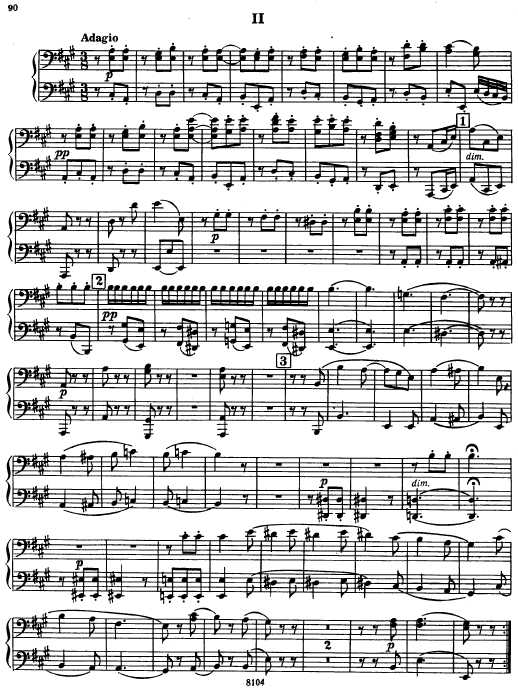

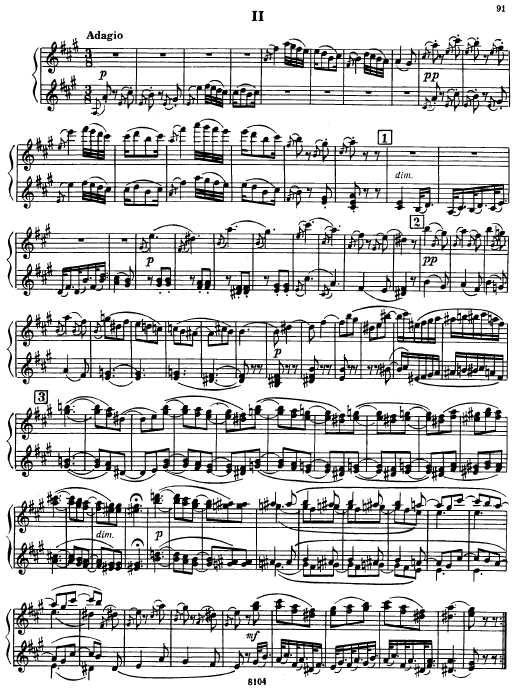

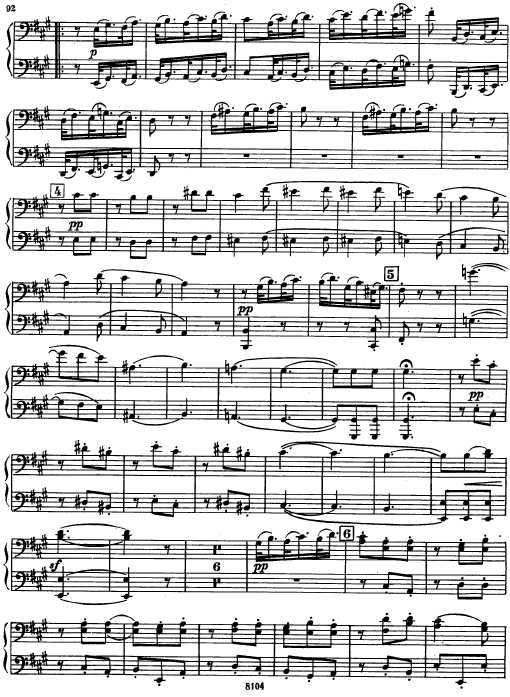

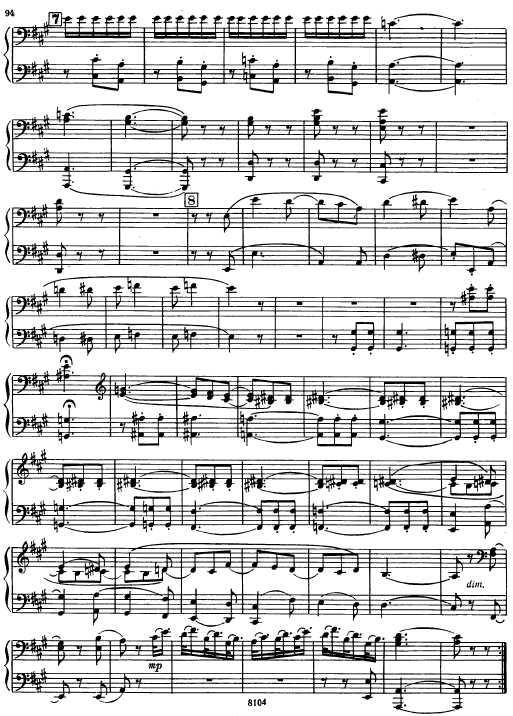

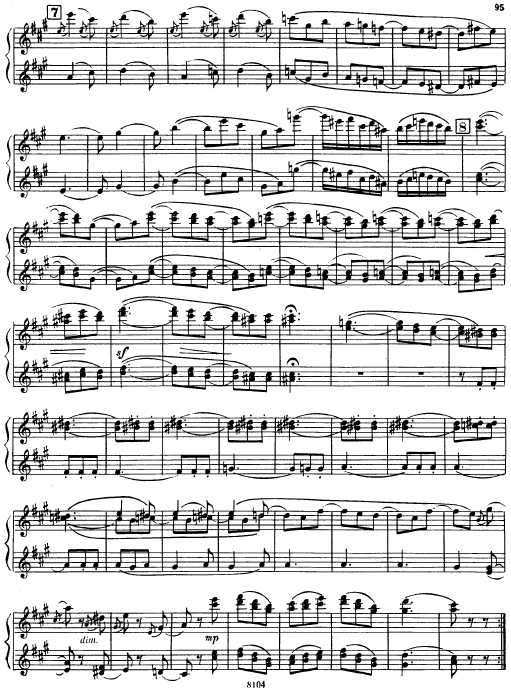

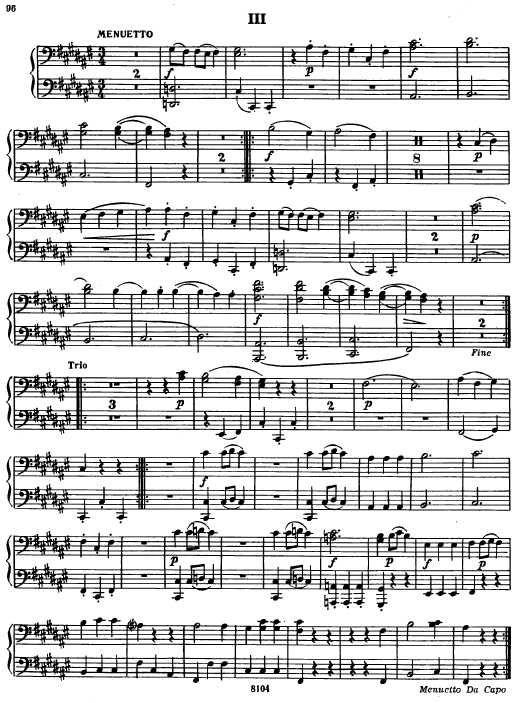

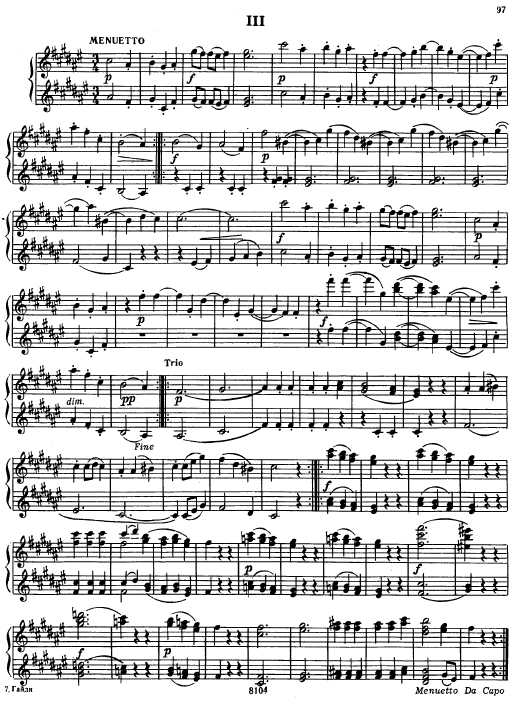

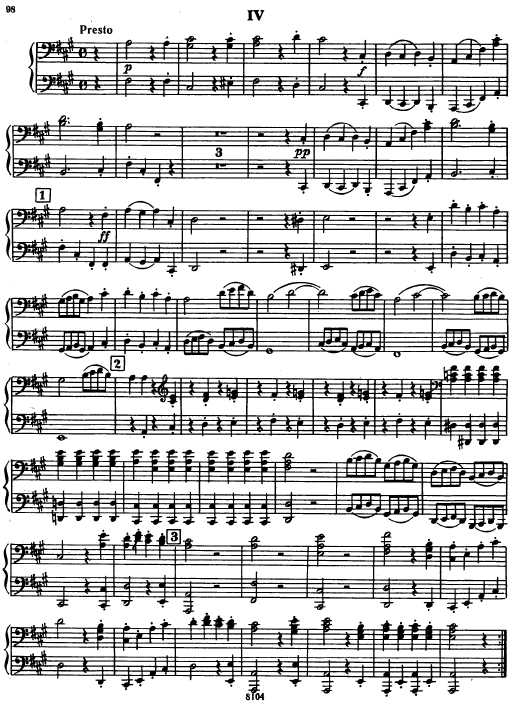

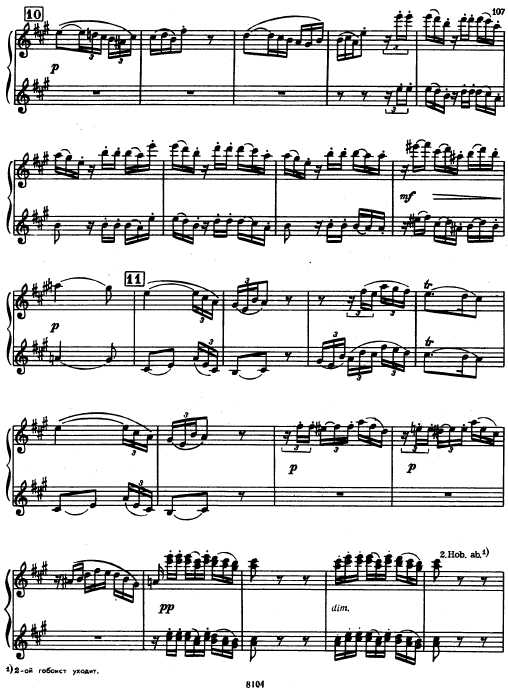

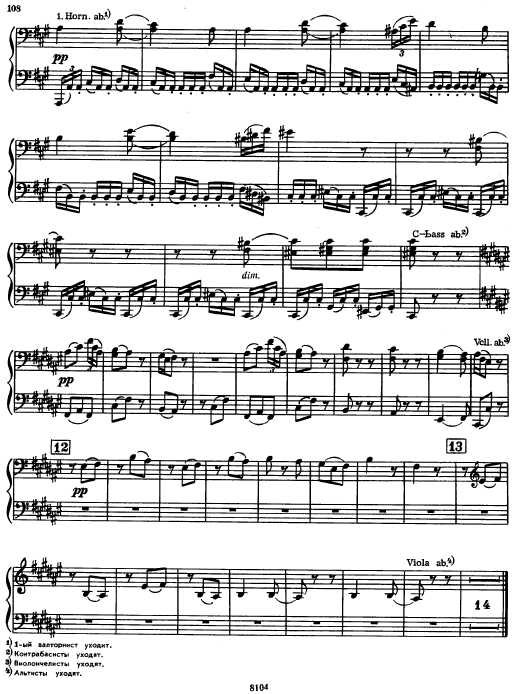

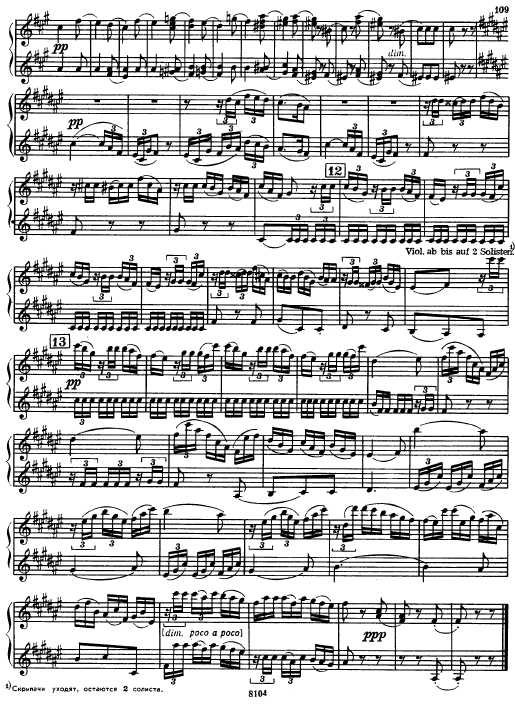

海顿一共写了104部有编号的 交响曲 Symphony 作品,还有两部以“A”、“B”命名的降B大调交响曲以及一部交响协奏曲。从1757年海顿开始创作第一部交响曲,直至1795年完成最后一部第104号《伦敦交响曲》,在三十多年的创作历程中,其交响曲分为如下几个创作阶段。 海顿的《第一交响曲》创作于1757或者1759年,从1761年开始海顿在艾森斯塔特任职,写下了数十首精美的作品,充满着后巴洛克音乐的韵味。接下来是在埃斯泰哈查宫担任乐长时写下的许多交响曲,时值狂飙运动的到来,所以成为海顿创作中一个比较重要的时期。在随后的1775年至1784年间,作曲家则致力于歌剧创作当中,这十年间海顿所创作的交响曲在艺术成就上并没有突破。随后从1785年开始,海顿创作出六首著名的《巴黎交响曲》,这是作曲家应巴黎一位热爱音乐的法国贵族要求写下的传世之作;同时期的88-92号交响曲也属于这一时期的优秀作品。1791年开始海顿开始了伦敦之旅,在随后的几年时间中,他写下了其交响曲创作生涯中的巅峰之作——12首《伦敦交响曲》,其中绝大多数至今依然为广大听众所喜爱。需要说明的是,海顿交响曲的编号是相对混乱的,虽然我们可以按照数字编号的大小,大致了解其创作时间的先后,但并非数字越小创作时间就越早。据个例子,海顿的第31号交响曲创作于1765年,而编号靠后的40交响曲却创作于更早的1763年。 在艺术风格上,不同时期的海顿交响曲各有特色,但总体而言这些音乐总是令听众愉快的,其篇幅短小、旋律优美、乐思中充满着幽默睿智,这些都与海顿自身性格有很大的关系。海顿是农家子弟,从小信奉的生活信条是“善良勤奋,并不断地侍奉上帝”,他热爱自己的家庭且为人谦和。但同时他也有自己的局限,海顿是一个相对自闭的人,所以他往往不受外界的影响,而专心痴迷于自己的小环境。他曾经这样评价自己:“我与世界隔离,周围没有人扰乱我的工作进程,所以我必然成为独特的。”正因为如此,他没有成为莫扎特那样才华横溢、在音乐上处处逢缘的天使,也没有成为贝多芬式的咆哮者与革命者。总体而言,海顿百余首交响曲涵盖了全方位的音乐风格,最早期的作品属于典型的前古典主义,残存着巴洛克的遗风。到了1770以后,海顿的羽翼渐渐开始丰满,最后的作品呈现实验性,丰富了成熟古典乐派的语汇,他从通俗的民间巧技开始,最终抵达艺术的至高境界。音乐在他笔下,摆脱了宫廷的礼节陈规和轻浮嬉戏,成为一种极具个性的表达——奥地利农夫的表达,热爱生活的表达,大自然多姿多彩的表达,其中蕴藏万花筒般的机智、幽默、欢乐和悲愁。海顿从意大利人那里习得形式圆满的美感,从德国人那里得知对位的奥秘,但他始终是一个技艺熟捻、精通艺术的奥地利农夫。 ●海顿的早期交响曲作品 海顿在洛可可和善感风格兴盛的前古典时期开始自己的创作生涯,早期交响曲有近三十多首。这些作品写作方式源自于保守的奥国传统,将巴洛克形式融入新起的古典风格,优雅风格的模进音型和重复音型的杂烩,以短小的动机拼凑起来,没有明晰的连续进行感。但是,某些慢乐章中出现了一种具有赞美诗般严肃情怀的音调,海顿凭借同样的南方德奥人的交响本能,耐心地着手将华丽风格微小细碎的动机语言组织成具有因果关系和连续性的交响织体。与莫扎特不同的地方,海顿早期的作品不以意大利歌剧序曲为唯一模式,而是以音乐会交响曲型态出现,也有相当数量以四乐章型态出现,排除了模仿歌剧序曲快-慢-快的习惯,此外法式序曲、教堂奏鸣曲的形式也运用于早期交响曲。海顿偏好C.P.E.巴赫的风格,尤其是他大胆而丰富的钢琴奏鸣曲,在海顿脑海里留下的印象一定非常深刻。这些作品对他是一种启示,因为它们对他的本能疑问给予肯定的回答。海顿在这种音乐看到的,不仅是声部写作从学究式复调的侄恬中得到解放,不仅是人造的乐器移植了抒情舞台上富有表现力的人声,而且还看到了音乐创造的最终目标。 学者们把海顿在艾森斯塔特生活的前几年(1761-1765年)划为一个时期,这个时期海顿一共写了如下十几首交响曲,按照创作时间排列如下:No.6、7、8、9、12、13、40、21、22、23、24、28、29、30、31,还有No.14、16、17、36、72这样几首同样诞生在这一时期,只是时间无法确定。 在海顿到达艾森斯塔特的第一年,也就是1761年,写作了三首标题性的交响曲,分别被命名为《晨》、《午》、《晚》(编号为No.6-No.8),在这些作品中已经完全使用四乐章,规模也较大。玩笑和意外之笔令我们感到分外亲切,其实在早期作品中已经存在。具有重要意义的是,这些作品仍具有嬉游曲的影响,小型室内乐、舞曲风格仍处处可见。甚至有人说这三部作品是“大协奏曲、嬉游曲、组曲和交响曲之间令人惊讶的组合”,在这些作品中我们还可以听到浓重的巴洛克韵味。 1763年的代表作应该是No.13,乐队的规模被进一步扩充了,主要是把法国号的数目增加到四把。乐队规模的加大,也让这部交响曲听起来变得厚重和宏大。1764年,他又以教会奏鸣曲形式的慢乐章为开头写了两部非常精美的作品,其中的No.22《哲学家》更是撼动人心,曲中使用了两支英国管进行独奏。1765年海顿写下了风格迥异的几首交响曲,其中No.29、No.30以及No.31都非常惹人喜爱。No.30标题为《哈里路亚》,它运用了古代复活节哈里路亚格里格圣歌的旋律。而No.31《号角》则是一首非常有趣的“狩猎”交响曲,在这首交响曲当中充满了各个声部高难度的独奏,而且整部作品用法国号催人奋进的声音来作前后呼应,充满着浓郁、温馨、热情的意味,而这也是海顿交响音乐中最为可贵的精神之一。 经过了早期创作的经验积累,海顿的交响曲将开始进入一个兴旺的时期,十八世纪七十年代,作曲家写出了一系列惊世骇俗、流芳后世的作品。而第四十五号交响曲“告别(Farewell)”更是其中最具代表性也最具传奇性的名作。在本篇中,我们就为大家详细介绍这部作品创作前后的背景故事。 ●狂飙运动的到来 时间停留在1766年,这时的海顿依然在艾森斯塔特尼古劳斯亲王手下任职。就在这一年老乐长的去世,让时年34岁的青年海顿得以从原本助手的位置升任为整支宫廷乐队的领导者。也就是在这年,尼古劳斯亲王决定建设一座庞大而精美的宫殿——艾斯特哈萨宫(也译作“埃斯泰哈查宫”),其中设有一座专为音乐家们建造的居所,因此这里成为了此后很长一段时间内艾森斯塔特宫廷音乐的活动中心,也成为海顿生活工作的地方。 由于老乐长的去世,海顿从这时起不得不承担起前辈遗留下来的任务,谱写教会音乐和宗教弥撒曲。此时的海顿深受贵族的重用,在相对优厚的创作环境下找到了施展自己音乐抱负的理想途径,但他也不得不遵循贵族们的意愿,为宫廷娱乐活动创作歌剧,所以这一阶段海顿的交响曲创作数量明显减少了。好在作曲家对于交响曲这一体裁的热衷显然是非同寻常的,即便在时间非常紧凑的条件下,依然创作出十余首作品。从1766年至1768年间创作的交响曲包括:No.34、No.35、No.59、No.38、No.49、No.58、No.39、No.26以及No.41。 在这些交响曲中并没有涌现出特别知名的作品,不过却反映出海顿创新的作曲思路。当时的奥地利作曲家们开始重视严格的对位形式,在交响曲与弦乐四重奏当中可以鲜明地发掘这种具有悠久历史传统的回归。在实践中又进而将严格的对位式织体和古典奏鸣曲结构融合到一起。海顿正是这种融合的始作俑者,在当时创作的几部交响曲中便展现出作曲家这种创新的理念。而这种音乐上的变化,则预示着“狂飙运动”的到来。实际上“狂飙运动”指的是德国文学界的一股新潮流,但由于维也纳音乐艺术在这一时期的改变与之相互呼应,所以也被用作来概括这一时期音乐创作的新思潮。海顿显然站在这股潮流的风口浪尖。 ●告别交响曲 我们可以把1766-1770年看作是一个过渡时期。从1770年开始,海顿在交响曲创作上施展出无穷的魅力。评论家们认为,这时候的海顿开始进入真正的创作成熟期,他的天赋被完全挖掘出来,体现出其富丽堂皇且富于想象力的特点。在1770-1774年这五年左右的光阴中,作曲家一共创作了十七部交响曲,其中不乏流传后世的名作,譬如No.44《悼念》、No.45《告别》和No.48《玛丽亚.泰利莎》。这一时期的创作速度以及质量与海顿此后创作的巴黎交响曲集和伦敦交响曲集,一起并称为作曲家交响曲创作领域的三大高峰。在这个阶段创作的作品中,海顿不再以某种被限定的类型和风格来创作交响曲,作曲家完全跳出了创作的局限,为我们展现出一幅幅千姿百态的音乐画面,使得听众得以从这些旋律中展开无穷无尽的遐想空间,体味忧郁、哀伤、愉悦和激昂,同时又始终不失自己一贯的平静、睿智和幽默。在这些作品中最为著名的《告别交响曲》自然是不能不向大家详细介绍的。 《升f小调第四十五号交响曲“告别”》Symphony No.45 in f-sharp Minor "Farewell" ,作于1772年,这可能是作曲家早期作品中大家最耳熟能详的一部了,他之所以有这样一个标题与他的创作背景的密不可分的,无论是其艺术成就还是它幕后的戏剧性故事,都让这部作品充满了传奇色彩。前面提到过,海顿的主人尼古劳斯亲王在建造艾斯特哈萨宫的时候为乐手们专门准备了居住场所。而亲王为此则制定了一条不近人情的规定——管弦乐团的团员和杂役们都不许携带家属进入。1772年夏天,亲王再次拖儿带女来到位于郊外的艾斯特哈萨宫避暑度假,随行的自然包括自己的宫廷乐队。由于有那条律令的存在,所以整个假期多数的乐团乐师们几乎都只能住在宫殿里,无法与自己的家人见面。虽然他们非常想念自己的父母儿女,但亲王似乎丝毫没有打算离开这里的意思。慑于主人的威严,乐手们又不敢亲自去向亲王表达自己的意愿,他们只能求助于乐长海顿。海顿也是左右为难,一方面他不能得罪自己的主人尼古劳斯亲王,另一方面又深切体会到自己下属思念家人的情感。结果聪明的海顿灵机一动,便创作出这首著名的《告别交响曲》。 不久之后作品创作完成,采用代表孤寂的升f小调,在海顿的指挥下全体乐师为亲王演奏这首新作。第一乐章是精神抖擞的快板音乐,接着是是温和宁静的第二乐章和明亮的小步舞曲乐章,但最后的第四乐章却是耐人寻味的。起初是悲切而急速的曲调,但中途却骤然平静下来!音乐的节奏趋于缓慢,且越来越宁静,乐手们按照预先的安排,逐渐离开自己的座位。亲王和在座的观众看着乐师们悲戚的表情只觉得莫名其妙。首先是乐团的第一双簧管和第二法国号乐师把谱架上的蜡烛吹熄,拿着自己的乐器离开了舞台。不一会儿,低音管的团员也退去了,接着第二双簧管、第一法国号和低音提琴也相继默默离去,舞台上越来越冷清。随后大提琴走了,小提琴也跟着退去,中提琴也不见了。最后只剩下两位第一小提琴仍然留在台上,面无表情地用微弱的琴音把最后一段旋律演奏完,然后也吹熄蜡烛离去。舞台终于变得一片寂静,气氛非常凄凉。随后的故事则充满戏剧性,其他观众虽然因此而发愣,可是亲王却了解这首交响曲中所暗示的寓意,他终于明白团员们想早一点回去和家人团聚。他马上到团员休息室,宣布明天大家可以放假回城。第二天,海顿在大伙儿的感激声中,面露笑容,和团员们一起踏上回家的路。他用自己的极具智慧的音乐,赢得了乐师们的尊重,更为后人流传下这样一部独特的交响曲作品。 1799年莱比锡的《普及音乐报》有过这样一段记述:“当乐队演奏员开始熄灭烛光并相继悄然退席时,听众的心都收紧了……,而当最后的小提琴奏出的那微弱的声音终于也消失时,听众深受感动地开始默然散开,好象同他们所欣赏的东西永远告别似的”。德国作曲家舒曼听过这部交响曲的演奏后也写道:“对此谁也笑不出来,因为这绝对不是为消愁解闷而写的”。 这部交响曲共分为四个乐章。 第一乐章 甚快板,升f小调,3/4拍,奏鸣曲形式。以突然出现的全乐队合奏,以及分解和弦急速下降的第一主题开始。乐句单纯,但能给人极深刻的印象。 第二乐章 慢板,A大调,3/8拍。这一节奏徐缓的乐章亦为奏鸣曲式。弦乐器静静地演奏出主题旋律,显得沉静而安详。 第三乐章 小步舞曲,稍快板,升F大调(有六个升记号,在当时可以说极为少见)。全乐章在情调上,属于节奏稍快而较复杂的段落,其中段以三度重叠的两支法国号奏出,但音乐并不因此而显得粗野,依旧典雅庄重,是这个时期海顿最完美的小步舞曲之一。 第四乐章 急板,升f小调,2/2拍,奏鸣曲形式。终乐章分成两个部分。其中第一部分为交响曲通常的终乐章形式,以极快的速度向前发展。第二部分为慢板,3/8拍子,这是最后附加的部分,体现出曲名“告别”的含义。第一双簧管与E调的第二法国号首先结束演奏,随后其他乐手也纷纷完成各自的乐段后“偃旗息鼓”。最后十四个小节,由两位第一小提琴来完成,在安静而孤寂的气氛中,结束全曲。从作品中的某些细枝末节以及总揽这部交响曲的总体格调,不难看出海顿在创作中想方设法用奇妙的调性、旋律和节奏变化来触动亲王的神经,从而达到了极佳的艺术效果。 ●同时期的其他作品 除了《告别》之外,海顿同时期创作的其他作品,诸如No.44、48、60等也是非常动听的,这些曲目我们都会提供试听版本,所以做一个简要地介绍。第44号交响曲原本并没有标题(事实上海顿绝大多数交响曲的标题都是后人根据其创作背景或音乐风格的表现而后定的),但由于在1809年海顿去世后举行的葬礼上,根据作曲家本人生前的遗愿演奏了这部交响曲的慢板乐章,因此而得名《悼念》。第48号交响曲标题为《玛丽亚.泰利莎》,这是当时几首C大调小号交响曲中非常著名的一首,创作于1773年。这一年奥地利皇后玛丽亚.泰利莎初次造访艾斯特哈萨宫,宫殿主人尼古劳斯亲王自然有一番热烈的欢迎。海顿创作的这首交响曲则是为了迎接仪式专为皇后演奏而写的。 第60号交响曲《Il Distratto》的独特之处在于竟由六个乐章组成。其知名度虽然不如前面几首作品,但在当时却获得了很高的评价。这部作品实际上是海顿为瓦尔剧团而作的,1774年这个剧团在艾斯特哈萨宫演出了好几个月,并演出了一部由法国剧作家创作的《心不在焉》的德文版。而海顿则为这部剧作编写了全新的场景配乐,第60号交响曲也就由此诞生,并采用《心不在焉》的意大利语《Il Distratto》作为标题,后人则习惯将这部作品译作《神思恍惚的人》。这部交响曲集成了许多民间曲调,包含有法兰西古风、匈牙利旋律、巴尔干式进行曲以及格里高利圣咏的影子,因此听起来热闹而欢快,也算是这一时期海顿交响曲中的另类之作。 ●歌剧院阴影下的海顿 1775年开始,相比此前的几年,海顿在交响曲创作领域的作品显得乏善可陈。原因很简单,这时候歌剧成为了艾斯特哈萨宫中上演最多的乐种。亲王对于歌剧的热情明显要更高一些,作为仆人的海顿只能不断地为贵族们创作或者改写歌剧作品,甚至还担任起歌剧院的指挥,负责剧院的日常事务以及演出排练等等。繁杂的工作以及并不顺利的生活让海顿感到沉重的压力,但他还是无奈地忍受着,被动地接受着,试图让自己在音乐中找到生活的趣味。这十年中海顿写下的交响曲包括了第53、62至64、66至71、73至81号,而76至81这六部交响曲是在1782-1784年之间集中完成的,由此可见在1775-1782这长达七年的漫长岁月中,海顿仅仅写下了十部交响曲。虽然大多数后辈作曲家一生创作的交响曲都不超过十部,但对于“交响曲之父”海顿而言,这段时间应该算是自己交响曲创作历程中的严冬。 很明显,这个时期的交响曲都是作曲家在极大工作压力下完成的。评论家们认为,这些交响曲在技巧上已经日臻完善,甚至在不少乐章中有妙笔生花的神来之韵,只是在内涵和思想层面上却显得较为肤浅。其中不少作品甚至有明显的拼凑以及借用的嫌疑。最为明显的则是第63号交响曲《罗克梭兰尼》,它实际上是歌剧《三个苏丹后妃》的配乐。这部作品的第一乐章提炼自海顿早先自己创作的一部歌剧《世外桃源》,而终曲乐章则选用了早期一部未编号C大调交响曲的片断,而后来作曲家本人又用一个流行的风格加以取代。同样出现类似问题的还有第53号交响曲,它居然有四种不同版本的终曲乐章!凡此种种,均可见海顿这一时期的不少交响曲显然是在十分仓促的条件下写成的,歌剧院工作的重压,让海顿在交响曲创作领域无所施展。这些作品中并没有涌现出类似《告别》那样,特别辉煌的曲目。 这种窘迫的状况一直到1782年,方才有所改善。在这一年海顿应伦敦出版商的请求,写下了一套三首的第76、77、78交响曲。1783至1784年间,作曲家又写下了另一套交响曲集,编号为第79、80、81号,这些作品此后都被迅速出版。但总体而言,这一时期海顿所创作的交响曲还不能列入他最顶尖的作品行列中,一些客观以及主观的因素,让海顿并没有全情投入交响曲的创作。但1784年一项特殊的邀请,却改变了这一情形,海顿即将迎来全新的创作高峰! ●巴黎交响曲 从十八世纪六十年代开始,海顿的音乐作品逐渐受到了法国听众的关注,颇受人们的敬仰和爱戴。1784年,当时巴黎著名的“奥林匹克音乐会乐团”的赞助人之一,拥有显赫地位的法国贵族多尼伯爵,本着对音乐的热忱以及对海顿才华的渴慕,建议乐团指挥圣乔治给海顿写信,要求订购六部交响曲。而这些交响曲同样是乐团乐师们相当渴望得到的。多尼以及圣乔治承诺以每部500法郎的高价购买六部海顿的新作,这对于作曲家而言无疑是一笔相当可观的财富。要知道此前海顿写下的诸多交响曲,除了供艾斯特哈萨宫的那些贵族们欣赏外,没有给自己带来更多的经济回报。所以此番来自巴黎的盛情和重酬,自然让作曲家颇为意动,前后六部作品在1785-1786之间的短短两年内迅速写成。 由于是受巴黎贵族邀请而作,这些交响曲的首演自然也在巴黎进行,而后人更将这六首编号从82至87的作品统称为《巴黎交响曲》。这套交响曲的前几场演出在1787年举行,在当时的巴黎引起极大的轰动和好评,更加确立了海顿在法国听众心目无比崇高的地位,乐评界称这些作品“气质非凡、结构超群,令人惊叹”。而能够取得这样的成功,与海顿创作这些作品前细致的准备工作有很大的关系。当时巴黎奥林匹克乐团在规模上要远远超过维也纳的乐团,包括海顿手下的宫廷乐团。所以作曲家显然针对大编制乐团做了相当周密的创作计划,毕竟面对更多的乐器,对于作曲家自身的创作能力而言也是一次前所未有的挑战。要知道当时巴黎的奥林匹克音乐会乐团在编制上,小提琴就有四十支,低音提琴也达到十支,管乐编制则是两管到四管,人数近百人,已经与现代的大乐团不相上下了。而演出结果却很成功,由于这六部作品是特别针对大乐队创作的,因此比以前体现出更丰富的音响和音色变化,堪称海顿自身创作的一次重大突破。其次,作曲家仔细调查了巴黎听众的鉴赏标准乃至欣赏品位方面的偏好,在创作中加入了法国传统音乐的元素,以便适应巴黎听众的口味。这些努力加上海顿原本便具备的良好作曲天赋,使得《巴黎交响曲》得以成为作曲家交响曲创作历程上的又一座丰碑,作品睿智、典雅而温馨的格调体现出海顿创新的创作思维以及开阔的音乐视野。 这六首作品的创作顺序与编号并不符合,根据史料研究显示的创作先后序列应该是87、85、83、84、86、82。而可以确定的是,后三曲创作于1786年,而第83和第87号则创作于1785年,剩下的第85号具体日期不祥,但肯定也是在这两年内写成的。六部作品中有三部后人为它们加上并不算十分贴切,也不够形象的标题。C大调的第82号交响曲标题为《熊》,之所以为它起了这样一个有趣的标题是因为在终曲乐章开始的低音部隐约可以听到类似熊吼叫的声音。而G小调的第83号交响曲标题为《母鸡》,因为在这部作品第一乐章第二主题中有类似母鸡啼叫的声响,以此而得名。降B大调的第85号交响曲标题为《皇后》,原因是当时法国皇后在欣赏了奥林匹克音乐会乐团演出的这首作品后,对其深表喜爱,因此出版商即以《皇后》为名发行了这部交响曲。其第二乐章采用了当时巴黎相当流行的浪漫曲《温柔年轻的少女李瑟托》,也是它深得人心的一个重要原因。在三首没有标题的作品中,则以D大调的第86号最为出名,甚至被称为整套《巴黎交响曲》中最为耀眼夺目的一部。这部作品的第四乐章:精神抖擞的快板,旋律中所体现出的那种一泻千里与畅快淋漓,着实让听众感到无比的轻松、喜悦和欢欣。这个乐章巧妙地融合了奏鸣曲与回旋曲这两种曲式,这一海顿独有的发明正体现出作曲家此时非同凡响的手笔。 ●在艾斯特哈萨的最后五首作品 第88-92号交响曲是海顿在艾斯特哈萨担任宫廷乐长期间写下的最后五部交响曲,处于《巴黎交响曲》以及日后声名远扬的《伦敦交响曲》之间,但大家切莫忽视这些作品的重要性。 第88和89号交响曲是海顿在1787年左右应自己乐团的小提琴手托斯特之约而作,并由这位托斯特先生带往巴黎并出版。实际上第88号交响曲丝毫不逊色于海顿先前所写的六部作品,同样深受听众们的广泛喜爱。这部交响曲一大特色就在于有一段类似苏格兰风笛效果的弦乐三重奏,同时其慢板乐章在小号与鼓的应用上也体现出海顿的独到之处。而其动人的终曲乐章虽然篇幅短小,但构思极为细密,音响效果也很辉煌。与前面提到的第86交响曲第四乐章一样,第88交响曲的终曲也是一首回旋奏鸣曲,而且同样是精神抖擞的快板,但后者显然在技巧上更加纯属,海顿说这是献给对理智和美两者结合情有独钟的维也纳人的一首颂歌。另一首第89交响曲,在风格上有所不同,其冷静、克制的旋律和结构与第88交响曲热情奔放的格调形成鲜明的对比,从而使第89交响曲显出一份冷艳之美。 1788年,曾经约作曲家创作《巴黎交响曲》的法国贵族多尼伯爵再次写信给海顿,想让他再为自己和奥林匹克乐团写三首交响曲。而令海顿头疼的是,此前他已经答应了来自德国南部的华勒斯坦亲王,为他和他的乐团创作三首交响曲。海顿便将此后创作的第90、91、92三部交响曲,分别献给了多尼以及亲王。在这三部作品中,以第92交响曲最为出色也最为知名,这部标题为《牛津》的交响曲颇有来历。1791年英国著名的牛津大学决定授予当时红遍欧洲的作曲家海顿音乐博士的头衔,海顿为了表示感谢,便带着第92交响曲前赴伦敦向校方致谢。当年7月在谢尔顿尼安剧院连续举行了三场音乐会,海顿亲自指挥演奏了这部交响曲,因此得名。当然《牛津交响曲》之所以受人欢迎,决不是因为这个特别的标题,而是它令人心驰神往的音乐表现力。有专家评说这部作品是海顿对自己早先交响曲创作的一个阶段性总结,全面体现出海顿的辉煌造诣,甚至说这部作品是“白玉无暇”、“天国般圣洁”。 1790年,海顿的主人尼古劳斯亲王去世了,作曲家总算得到了更多的行动自由,而机缘巧合下海顿即将去往新的国度,在那里他将向自己交响曲创作的巅峰迈进!

评论 0条评论

精彩评论

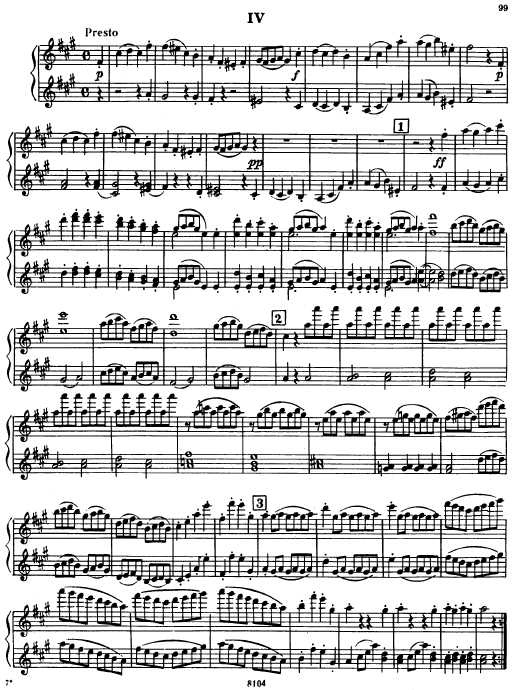

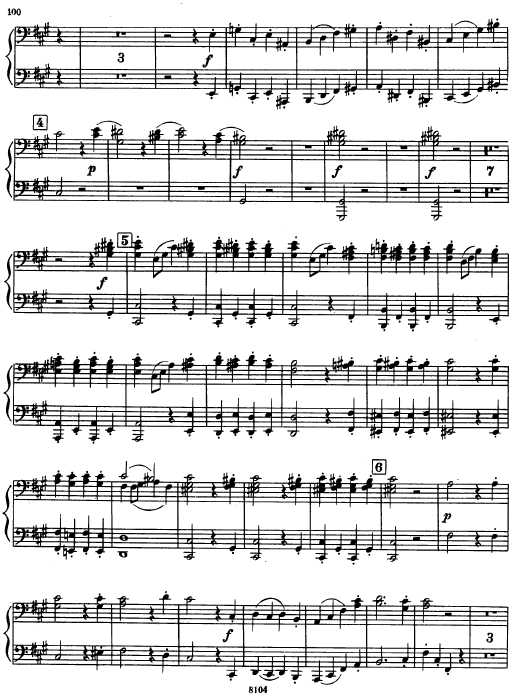

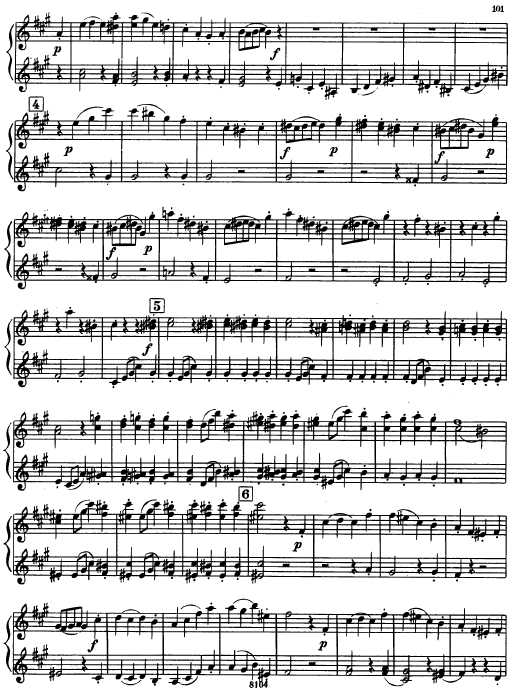

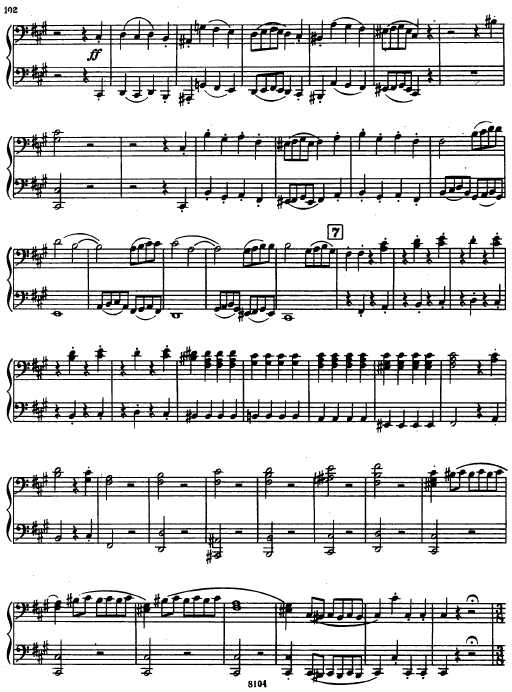

最新评论